中高一貫校のテキスト教材と副教材

中高一貫校で取り扱っているテキスト教材は、問題レベルが高めです。

その為、副教材として使用しているワークブック(以下「学校ワーク」と記載)の内容と解答については、確認することをお勧めします。

ポイントは「内容は基礎から網羅されているのか」「答えはわかりにくくなっていないか」になります。

教材内容の確認ポイント

内容が足りない場合があります。どうしても発展レベルを取り扱うとなると基礎のページ数が薄くなりやすいです。

テキストの難易度を

基礎 < 応用 < 発展

とした場合。

一般の公立中学校の場合は、基礎学習を中心としたテキスト教材を採用することが多いです。

しかし、ある程度の基礎学力が身についていることを前提に授業を進める学校では、応用→発展の内容を重視してしまいます。基礎学力が完全とは言えないままに授業に臨むと、応用・発展問題では理解に苦しむことになります。

その場合は、基礎力を養うテキストが必要になります。

解答の確認ポイント

これはテキストあるあるなのですが、テキストによっては答えが分かりにくく書かれている場合があります。

元々知識のある人であれば読めばわかるのですが、そうでない人には「これ難しいんじゃないの」という作りの場合があります。

下記が一例です。

| 図形問題の答えが文章だけで説明されており、図説がほとんどない |

| 計算式を分ければ見やすいのに、無理やり1つにまとめて記述して難解な式になっている |

| 文章問題で説明が少なく、なぜそうなるのかわかりにくい |

| 公式や用語が書かれておらず、「知っているよね」形式で説明される |

得意科目であればこれでも問題ないのですが苦手科目の場合は、理解がストップしてしまいます。

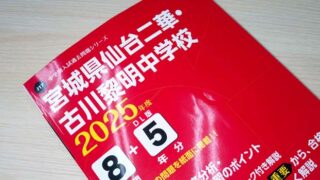

古川黎明中学校のケース

古川黎明中学校は数学と理科の難易度が高めなので、数学と理科が苦手な場合は下記はチェックした方がいいです。

| 数学は「文章問題の解説」「図形問題の解説」を確認した際にお子様が理解できそうか |

| 理科は「応用や発展レベルの問題の解説」を確認した際にお子様が理解できそうか |

ここを確認して問題なさそうであれば、大丈夫だと思います。

当塾では学校ワークも解説

当塾では、数学と理科は補習授業(集団授業)として学校ワークの解説を行っています。生徒によっては学校ワークの内容の理解に時間がかかってしまったり、止まってしまう場合があるからです。

また、学校ワークを一度解説しているため、例えそこから課題が出たとしても効率よく問題を解くことが出来ます。課題が進まず追われるといったことが発生しにくくなります。その為、バランス良く学習を進めることが出来ます。

もし、塾には通わずお子様の自力で勉強を進める予定の保護者様がいましたら是非参考にしていただければと思います。